1. 導入(つかみ)

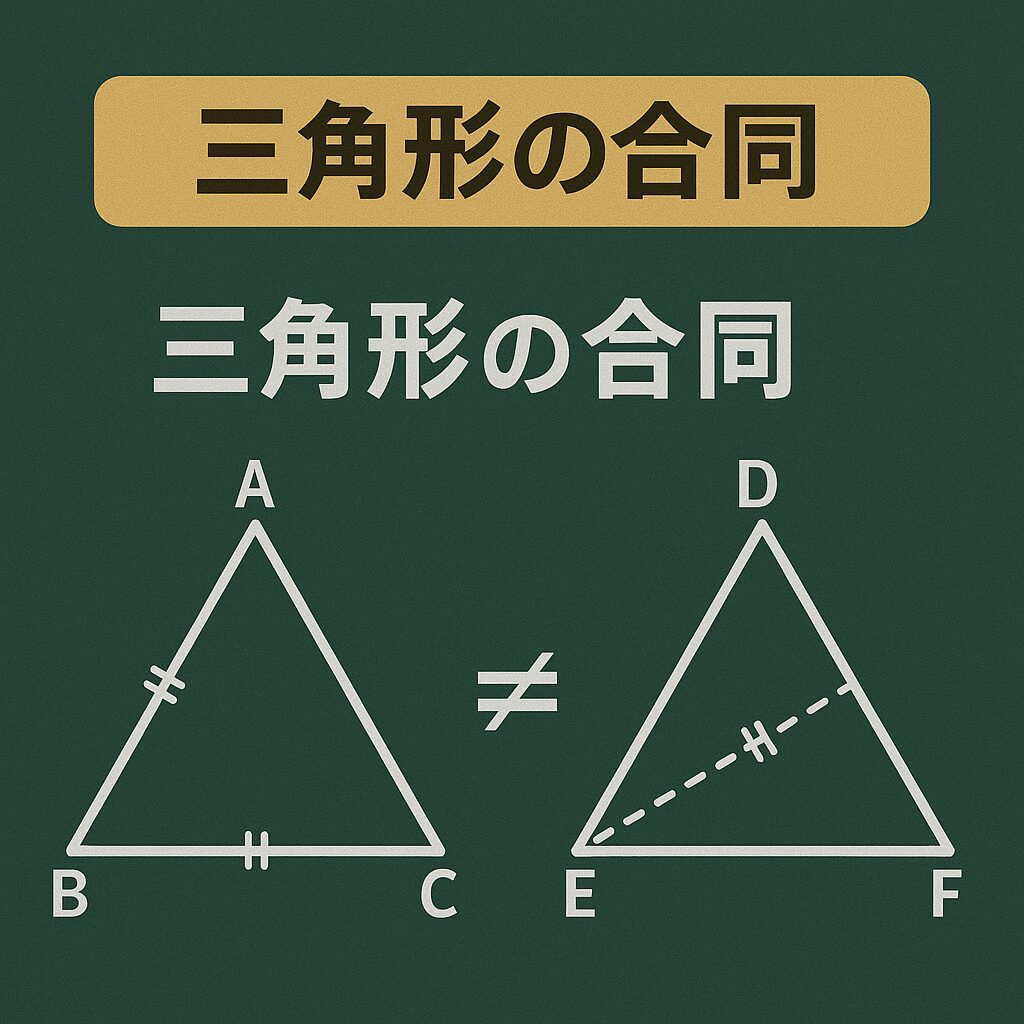

みんな、学校で「三角形の合同」って習ったことあるかな?

「三角形って、形が同じかどうかどうやって比べるの…?」

「角や辺の長さを覚えるのがややこしい…」

って思ったこと、あるよね。

でも、この合同のきまりを覚えると、三角形を比べるのがスムーズになるし、図形パズルや工作、建物の設計まで役に立つんだ。

今日は、三角形の合同のきまりを、わかりやすく、楽しく学んでいこう!

2. 本文(多角的に解説)

① 実生活の視点:身近な例

工作や折り紙:同じ形の三角形をたくさん作るとき ピザやケーキ:等しい大きさに切るとき スポーツ:テニスやバドミントンのコートの角度の計算

たとえば、折り紙で同じ三角形を2枚作りたいとき、辺の長さや角度をしっかり測れば、ピッタリ重なるよね。これが「合同」なんだ。

② 基本ルールや理論:三角形の合同のきまり

三角形が合同かどうかを比べるには、**決まったルール(きまり)**があるよ。

1. 三辺がそれぞれ等しい(SSSのきまり)

三角形の3つの辺が、もう一つの三角形の3つの辺とそれぞれ同じ長さなら合同 イメージ:辺を全部合わせて、ピッタリ重なる

2. 二辺とその間の角が等しい(SASのきまり)

2つの辺と、その間の角が同じなら合同 イメージ:辺の長さと角度で形が決まるから、残りの辺も自動で同じ長さになる

3. 一辺とその両端の角が等しい(ASAのきまり)

1つの辺と、その両端の角が同じなら合同 イメージ:角と辺の組み合わせで形が決まる

4. 二角とその間の辺が等しい(AASのきまり)

2つの角と、その間の辺が同じなら合同 イメージ:角と辺で、残りの辺や角も自動で決まる

ポイント:三角形の合同は「辺と角の組み合わせで形が決まるか」を見るんだね。

③ 心理的アプローチ:楽しく覚えるコツ

折り紙で三角形を作って、実際に重ねてみる 「SSS」「SAS」「ASA」「AAS」を声に出して覚える 実際に手で形を触ると、「ピッタリ重なる感覚」が記憶に残る

覚えるよりも、体験して納得することが大事!

④ 失敗しやすいポイントと対策

角度だけ見て辺を測らない → SASやASAのルールを間違いやすい 辺の長さを測るとき単位を間違える → cmとmmの混乱に注意 合同じゃないのに重ねてしまう → 絶対に規則に沿って確認する

失敗したら、紙や定規を使ってもう一度確認してみよう

⑤ 他人の工夫例・応用

工作:同じ三角形をたくさん作って、星や家の形を作る パズル:合同な三角形を見つけて組み合わせるゲーム 算数の応用:図形問題や面積計算で、合同な三角形を利用

合同のきまりを使うと、図形の問題を簡単に解けるし、工作やゲームももっと楽しくなるよ!

3. 練習問題(やってみよう!)

問題1(SSSの確認)

三角形ABCの辺がAB=5cm、BC=6cm、CA=7cm

三角形DEFの辺がDE=5cm、EF=6cm、FD=7cm

→ この2つの三角形は合同?

👉 解答:

3つの辺がすべて同じだから、合同

問題2(SASの確認)

三角形ABC:AB=5cm、AC=6cm、∠A=60°

三角形DEF:DE=5cm、DF=6cm、∠D=60°

→ この2つは合同?

👉 解答:

辺2つとその間の角が同じだから、合同

問題3(ASAの確認)

三角形ABC:AB=5cm、∠A=50°、∠B=60°

三角形DEF:DE=5cm、∠D=50°、∠E=60°

→ この2つは合同?

👉 解答:

1辺とその両端の角が同じだから、合同

問題4(AASの確認)

三角形ABC:∠A=50°、∠B=60°、BC=7cm

三角形DEF:∠D=50°、∠E=60°、EF=7cm

→ この2つは合同?

👉 解答:

2つの角と1つの辺が同じだから、合同

4. まとめ

三角形の合同は、SSS・SAS・ASA・AASの4つのきまりで判断できる 覚えるコツは、紙で作って重ねること 生活の中では、工作や折り紙、ゲームで活用できる

今日の一歩は、「家や学校で三角形を見つけて、どの合同のきまりが使えるか考えてみる」こと。

実際に形を触ってみると、公式だけでなく「なるほど!」って納得できるよ。

算数は、見て触って体験することでぐっと楽しくなる。

合同のきまりをマスターして、図形の達人になろう!